甲状腺ホルモンと不妊の関係性

女性にとっては、甲状腺ホルモンは妊娠などに深く関わるホルモンであり、甲状腺ホルモンの分泌に異常があると、不妊のリスクが高まるとされています。

女性にとっては、甲状腺ホルモンは妊娠などに深く関わるホルモンであり、甲状腺ホルモンの分泌に異常があると、不妊のリスクが高まるとされています。

甲状腺ホルモンは下垂体によって分泌される甲状腺刺激ホルモン(TSH)によって調整されています。そのため、両方のホルモンのバランスが整うように管理していくことが重要です。

甲状腺とは

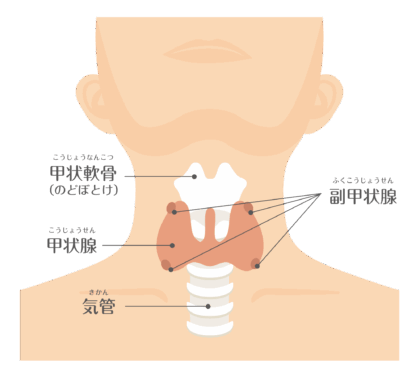

甲状腺とは、喉仏の直下に位置する内分泌器官であり、羽を広げた蝶のような独特の形をしている器官です。

甲状腺とは、喉仏の直下に位置する内分泌器官であり、羽を広げた蝶のような独特の形をしている器官です。

甲状腺から分泌される甲状腺ホルモンは、身体機能を活性化し、新陳代謝を促進するなどの機能があり、健康な体を維持するために欠かせません。特に女性の場合は、妊娠にも大きく関わるだけでなく、甲状腺ホルモンの過剰または不足により、月経不順や無排卵などの症状を引き起こすこともあります。さらに、不妊や流産のリスクを高める恐れがあるともされています。

甲状腺ホルモンの分泌の仕組み

甲状腺ホルモンは、昆布などの食品から取り入れたヨウ素(ヨード)を主成分として、甲状腺内の一部である濾胞で糖タンパクによって合成されます。この生成された甲状腺ホルモンは、血液中に放出されて全身に供給され、細胞の新陳代謝などに影響を与えます。

甲状腺ホルモンの過剰や不足は、問題を引き起こす原因にもなります。その分泌量は、脳下垂体から分泌される甲状腺刺激ホルモン(TSH)によって、常に調整されています。

女性がなりやすい

甲状腺ホルモンの異常

日本の男女で、甲状腺機能に異常をもつ方の男女比率は1:5と、女性に多く見られる傾向があります。

甲状腺機能の異常には、甲状腺ホルモンが過剰に分泌される甲状腺機能亢進症や、不足する甲状腺ホルモンを抱える甲状腺機能低下症があり、それぞれ代表的な疾患としてバセドウ病(亢進)や橋本病(低下)が挙げられます。バセドウ病は20~30歳代の女性に多く見られ、橋本病は30~40歳代の女性に頻繁に見られます。その両者は、妊娠に関連する可能性の高い年齢層であることが特徴です。

倦怠感、イライラ、動悸、体重増加(または減少)などといった男女共通の症状に加えて、女性では月経不順なども現れます。また、これらの症状は、早期更年期障害の症状とも勘違いされやすい傾向にあります。このような症状が現れた場合は、甲状腺機能の異常が考えられるため、早めに医師に相談しましょう。

また、最近では潜在的な甲状腺機能障害を抱えている方が増加しているため、不妊治療を受ける患者様に対して、まず甲状腺の状態を確認し、甲状腺刺激ホルモン(TSH)などを検査することが一般的になっています。

不妊と甲状腺の病気

甲状腺機能亢進症や甲状腺機能低下症は、甲状腺ホルモンの過剰分泌または不足によって引き起こされる可能性が高く、その原因のほとんどは自己免疫疾患に関連していると指摘されています。

甲状腺ホルモンは女性ホルモンの分泌にも大きな影響を与えるため、過剰または不足状態が起きると、月経不順や無排卵などを引き起こし、それが不妊の原因となる可能性があります。

甲状腺機能亢進症

甲状腺機能亢進症の中でも代表的とされている疾患はバセドウ病です。日本では、おおよそ1000人に2~6人の罹患者がいるとされています。男女比は1:4~5ほどで、女性が多い傾向にあります。特に20代後半~30代にかけて、妊娠に関連が深い時期に多く発症します。女性ホルモンへの影響から、不妊や流産のリスクを高める疾患として知られています。

甲状腺機能低下症

甲状腺機能低下症については、橋本病が代表的な疾患とされます。この病気も自己免疫が関与しており、成人男性ではおよそ40人に1人に対し、成人女性では10人に1人という高い割合で見られます。特に30代~40代の女性に多く見られ、症状が類似しているため、「早く更年期が来たのかな?」と誤解されるケースも少なくありません。女性ホルモンの分泌にも影響を及ぼし、不妊や流産の原因となる可能性があるため、放置は禁物です。

【妊娠を希望される方へ】

甲状腺ホルモン(TSH)の

数値について

妊娠希望の方の

TSHの管理目標は?

TSH(甲状腺刺激ホルモン)の数値は、妊娠の確立や保持に非常に重要です。当院では、専門医が妊娠とホルモンの相互関係を考慮した診療を行っています。

妊娠を希望される方で、

TSHの異常を指摘された方へ

2023年の日本甲状腺学会による『妊娠と甲状腺疾患の診療ガイドライン』によれば、TSH値が2.5mIU/L未満であることが望ましいとされています。この基準を超えると、不妊治療の効果が低下したり、流産リスクが高まったりする恐れがあります。

治療はどうするの?

TSH値が高い場合には、甲状腺ホルモン薬(チラーヂンSなど)による調整が行われます。定期的な血液検査が必要であり、妊娠の進行に応じて適切な対応が求められます。

妊婦健診で「血糖値が高い」と

言われた方へ

妊娠中に発症する妊娠糖尿病は、母体と胎児の双方に影響を与える可能性があるとされています。当院では、糖尿病専門医が分食指導を行ったり、リブレによるモニタリング、必要に応じてインスリン療法を導入したりするなど、幅広い治療法を提供しております。

妊娠中に発症する妊娠糖尿病は、母体と胎児の双方に影響を与える可能性があるとされています。当院では、糖尿病専門医が分食指導を行ったり、リブレによるモニタリング、必要に応じてインスリン療法を導入したりするなど、幅広い治療法を提供しております。