甲状腺とは

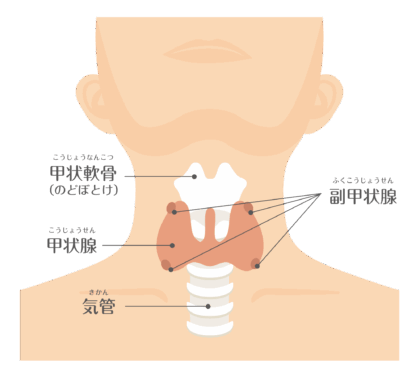

甲状腺は、喉仏のすぐ下に位置しており、蝶が羽を広げたような形状をしている内分泌器官です。甲状腺ホルモンを分泌する働きを担っています。

甲状腺は、喉仏のすぐ下に位置しており、蝶が羽を広げたような形状をしている内分泌器官です。甲状腺ホルモンを分泌する働きを担っています。

甲状腺ホルモンは、新陳代謝を促進し、成長をサポートする重要なホルモンです。女性においては妊娠の成立に影響があり、甲状腺ホルモンの増減が月経不順や無排卵、流産、不妊などに関わることがあります。

甲状腺ホルモンの

分泌の仕組み

甲状腺ホルモンは、昆布などに含まれるヨード(ヨウ素)を主原料として作られているホルモンです。甲状腺内の濾胞で作られた甲状腺ホルモンは、下垂体から分泌される甲状腺刺激ホルモンにより制御されています。血液中で甲状腺ホルモンが過剰または不足すると異常が生じるため、甲状腺刺激ホルモンと甲状腺ホルモンのバランスが非常に大切とされています。

甲状腺機能亢進症

(バセドウ病)

甲状腺に炎症が引き起こされ、機能が妨げられると、甲状腺ホルモンの分泌が過度に増加します。この状態を甲状腺機能亢進症と呼びます。 甲状腺ホルモンの過剰分泌の原因は多岐にわたり、甲状腺機能亢進によってホルモンが過剰分泌されることや、甲状腺の炎症による細胞の破壊により血液中にホルモンが過度に放出されること、治療薬やダイエット薬で甲状腺ホルモンを過度に摂取することなどが挙げられます。

甲状腺に炎症が引き起こされ、機能が妨げられると、甲状腺ホルモンの分泌が過度に増加します。この状態を甲状腺機能亢進症と呼びます。 甲状腺ホルモンの過剰分泌の原因は多岐にわたり、甲状腺機能亢進によってホルモンが過剰分泌されることや、甲状腺の炎症による細胞の破壊により血液中にホルモンが過度に放出されること、治療薬やダイエット薬で甲状腺ホルモンを過度に摂取することなどが挙げられます。

甲状腺機能亢進症の治療法は、その疾患や原因に考慮しながら決定されます。気になる症状がある場合は、早めに受診して医師へ相談しましょう。

バセドウ病について

バセドウ病は、甲状腺機能亢進症の中で一般的なものとされている疾患です。主な症状として、動悸や手の震え、多汗などの代謝亢進による症状、疲労感、イライラ感などが挙げられます。適切な治療を受けていけば、バセドウ病のつらい症状をコントロールし、軽減することは可能です。しかし、治療を行わず、そのままにすると、心機能に悪影響を及ぼす恐れもあるため、早いうちに治療を始めることが推奨されます。

バセドウ病の原因

バセドウ病は、自己免疫の異常によって発症する自己免疫性甲状腺疾患のひとつです。遺伝的な要因が関与しており、家族にバセドウ病の診断歴がある場合、そうでない方と比較して発症リスクが高まる傾向が報告されています。

また、この疾患は体内でTSH受容体抗体と呼ばれる自己抗体が産生されることにより発症します。この抗体が甲状腺のTSH受容体を刺激し続けることで、甲状腺ホルモンの過剰な分泌が引き起こされ、結果として新陳代謝が過度に高まる状態になります。

なお、甲状腺ホルモンの分泌は通常、脳下垂体から分泌される甲状腺刺激ホルモンによって調整されていますが、バセドウ病ではこの制御が効かなくなることが特徴です。

バセドウ病の症状

バセドウ病の症状は、以下のようになります。

- 手が震える、文字を書くのが難しい

- 汗がたくさん出る、暑がりになる

- 動悸がひどい

- 疲労感、疲れやすさを感じる

- 原因は分からないが体重が減少した

- 身体に力が入らない感じがある

- 下痢が長期間続く

- 微熱が長引く

- 首が腫れる

- 目が突き出る

- 眠りが浅くなった

- イライラしやすくなった

- 生理が来ない

- 月経不順になった

- 不妊

など

バセドウ病の検査と診断

まずは、血液検査やエコー検査を行います。この時には、甲状腺刺激ホルモンの低値や甲状腺ホルモンの高値、TSH受容体抗体の有無などを確認します。その後、心電図検査なども実施し、動悸や不整脈の有無などを評価します。こうした検査結果を総合して診断をつけます。

バセドウ病の治療

治療法としては、主に薬物治療、アイソトープ治療、外科手術治療などが選択されます。

薬物治療

薬物治療では、甲状腺ホルモン分泌を抑える薬を使用していきます。特にこの治療法は、甲状腺の腫れや症状が軽い場合、または妊婦の場合に適しています。薬物治療には、稀に深刻な副作用が現れることがありますので、治療開始後は早めに再診していただき、経過を観察することが大切です。

薬物治療の副作用

患者様によっては、かゆみや蕁麻疹などが起こる可能性があります。症状がひどい場合には、治療方針を変えたり、処方薬を調整したりします。症状の緩和には抗ヒスタミン薬などで対処し、発熱や筋肉痛、紅斑、肝機能障害、リンパ腫脹などの症状が生じる恐れがあります。

また、重大な副作用として、無顆粒球症(むかりゅうきゅうしょう)が挙げられます。これは白血球の一種である好中球が減少する疾患です。発症すると感染症にかかりやすくなり、さらに症状が悪化する恐れがあるため、特に服薬開始後は注意深く様子を見る必要があります。そのため、治療を開始されてからは定期的に受診していただき、経過観察を兼ねた血液検査も受けていただきます。

外科手術治療

薬物療法でも改善が見られない場合や、甲状腺が大きく腫れている場合、症状の迅速な改善を望まれる方には、外科手術治療が適応されることがあります。一部の甲状腺を摘出しながら治療を行う方法です。

治療効果は短期間で得られますが、手術跡が喉周辺に残る可能性や入院が必要となる点など、手術治療には欠点もあります。外科手術治療をご希望の場合は、高度な医療施設との連携を取り、適切なご紹介をさせていただきます。

アイソトープ治療

アイソトープ治療は薬物療法を行っても効果が見られなかった場合や、薬の副作用が強く現れた場合、手術後に再発してしまった場合、心臓疾患や肝疾患を持つ患者様にはアイソトープ治療が検討されます。

この治療法は、放射性ヨウ素カプセルを服用する方法です。アメリカでは、若い女性でも将来の妊娠に影響を及ぼさないことが証明されているほか、アイソトープ治療の安全性も確認されています。

ただし、アイソトープ治療を受けると、将来的に甲状腺機能低下症を発症するリスクが高まるため、治療後も経過を定期的に観察することが重要です。

甲状腺機能低下症(橋本病)

甲状腺の機能が低下すると、甲状腺ホルモンの働きも低下し、全身に症状が起こりやすくなります。このホルモンは体内の新陳代謝を刺激し、細胞を活性化させ、成長を促進する役割があります。したがって、甲状腺に何らかの異常が生じると、全身に影響を及ぼすリスクも高まります。

甲状腺の機能が低下すると、甲状腺ホルモンの働きも低下し、全身に症状が起こりやすくなります。このホルモンは体内の新陳代謝を刺激し、細胞を活性化させ、成長を促進する役割があります。したがって、甲状腺に何らかの異常が生じると、全身に影響を及ぼすリスクも高まります。

甲状腺疾患には、甲状腺自体に問題がある「原発性」と、甲状腺に指示を送る下垂体からの指令に異常がある「中枢性」があります。適切な治療を受ければ、お悩みの症状をコントロールすることは可能ですので、症状に心当たりのある方は、早めに専門医に相談してください。

甲状腺機能低下症の症状

甲状腺機能低下症の症状は、以下のようになります。

- 疲れやすく、全身に倦怠感を感じる

- 足がよくつる

- 皮膚が乾燥し、かゆみが感じやすい

- 体重が増加する

- 浮腫みが起こりやすくなる

- 寒がりになった

- 便秘が続く

- 生理周期が乱れる

- 妊娠しにくくなる

- 流産しやすくなる

など

橋本病とは

橋本病とは、甲状腺の炎症が長期間続き、次第に甲状腺機能が低下する疾患です。男女を問わず発症しますが、特に30〜40代の女性に多く見られます。発症しても、必ずしもすべての患者様に甲状腺機能の低下が確認されるわけではありません。

多くの場合、症状が目立たず経過する中、約20%の患者様には機能低下による症状が見られます。しかし、進行すると疲労感や倦怠感、うつ症状、更年期障害、月経不順などの症状が見られます。橋本病を発症しても、適切な診断とホルモン療法を続けていけば、つらい症状を軽減することは可能です。

橋本病の原因

橋本病は、甲状腺に炎症が生じる自己免疫疾患であり、免疫システムの異常が関わっています。甲状腺が慢性的な炎症を起こすため、「慢性甲状腺炎」とも呼ばれています。

免疫システムが異常をきたす具体的な原因は、未だに解明されていませんが、甲状腺の炎症による影響で甲状腺機能が低下し、甲状腺ホルモンの分泌が減少することが引き金となります。

橋本病の検査と診断

検査ではまず、血液検査を実施します。甲状腺機能や抗甲状腺抗体の有無(TgAb、TPOAb)、甲状腺刺激ホルモン(TSH)などを調べます。その他にも、触診により甲状腺の腫れを確認します。最終的な診断は、検査結果を総合的に考慮して行われます。

橋本病の治療

甲状腺の腫れが軽度で甲状腺機能に異常が見られない場合は、経過観察を選択します。しかし、甲状腺機能が低下しており、甲状腺ホルモンの分泌が不足している場合は、補充治療を考慮します。さらに、甲状腺の腫れがひどく、日常生活に影響を及ぼしている場合は、手術治療を検討する可能性もあります。